20年以上の実績を持つ美容外科専門医。丁寧で繊細な施術でお客様の望む実現を目指す。 「お客様のもつ本来の美しさを引き出す」ことをモットーに「もとび」美容外科クリニックを設立。

埋没法で平行型二重はできない?二重整形で末広型から平行型にする方法

作成日:2017.2.11 更新日:2024.9.6

このような二重にしたい方は多いのではないでしょうか。

このような二重にしたい方は多いのではないでしょうか。

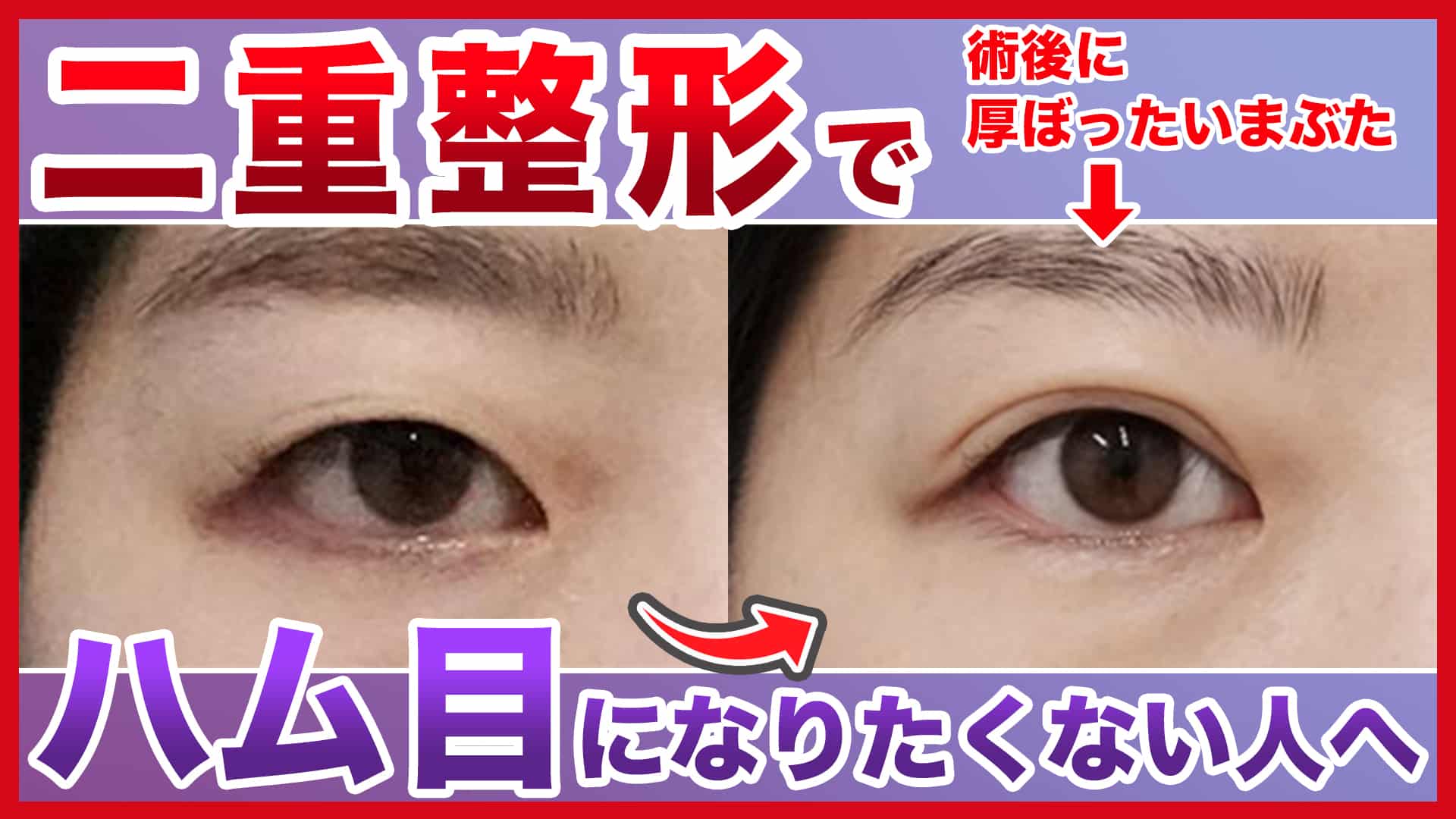

この画像の方は平行型の二重で、目頭までしっかり二重幅が出ています。

平行型二重は芸能人のように目が華やかに見えて憧れますよね。

(もちろん末広型が良いという方もいらっしゃると思います。)

二重の幅は広い方が目が大きく明るく見えますが、二重が目の横幅全体に出る平行型であればさらにぱっちり華やかに見えます。

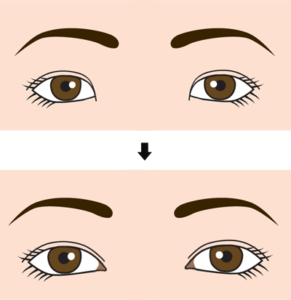

同じ方で末広型の場合と平行型の場合で比べてみますと、

(末広型)

(平行型)

やはり全体に二重幅がでる平行型の方が、外側だけ幅の出る末広型よりは目が大きく華やかになりますね。

平行型はメイク映えしやすくもなります。

よく、二重整形をする際に平行のふたえにしてください!とご希望を受けます。

しかし、埋没法といった二重術でコントロールできるのは二重の幅だけです。

二重の形はコントロールすることができず、その方の目の形なりの二重になります。

二重術ではシュミレーションをしたとおりのラインにしかなません。

つけまつ毛やアイプチでできる二重の形とは違ってくることもあります。

末広型になるか、平行型になるかはその人の目頭の形によるため二重術だけでコントロールはできませんが、後述するように二重幅を広げるほど平行になりやすくさせることはできます。

ですので、まったく二重術で平行にはできないというわけではありません。

それでは整形で二重を平行型にするためには具体的にどうしたら良いのでしょうか。

以下に解説します。

最初に、平行型・末広型の違いがはっきりわかっていないという方もいらっしゃるかも知れませんので解説させてもらいます。

わかっている方はここは読み飛ばしていただいて構いません。

平行型、末広型とは

平行型や末広型というのは目頭部分の二重のことです。

目頭部分が二重なら平行型、一重なら末広型、平行型と末広型が混ざっていれば混合型ということになります。

(平行型)

目頭側でも二重のラインが目のラインと交わらずに二重を保ちます。

平行型は目頭側の二重幅が出やすく、全体に二重がはっきりしやすく華やかな目元になります。

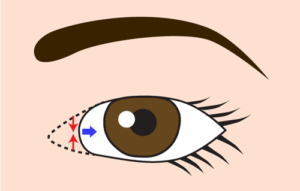

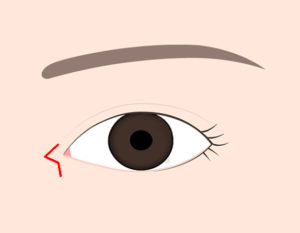

(末広型)

二重が目頭側で目のラインとくっつくことで目頭部分が一重になります。

末広傾向が強い方では、二重が目の真ん中や目尻側にしか出ないので、二重幅の割には二重が目立ちにくく、自然な奥二重に見えやすくなります。

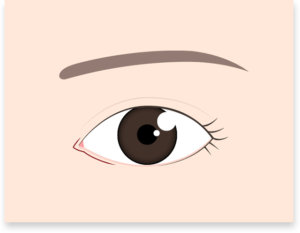

(混合型)

蒙古ひだはあるけれど、平行型のラインも出ている方の場合は、混合型になります。

蒙古ひだはあるけれど、平行型のラインも出ている方の場合は、混合型になります。

後述しますが、蒙古ひだより二重の位置が高い方ではこのようになりやすいです。

蒙古襞の左右差

以前のコラムでも紹介しましたが、目元には左右差があります。

蒙古ヒダや二重幅にも左右差があるため、左右で目頭の二重の形が違うのは普通のことです。

ですので、片目だけ平行型や混合型で、反対は末広型だったりする方もいらっしゃいます。

体の右側が発達している傾向があるため、蒙古ヒダは右が少なく(若干ですが)、二重幅は右が狭くなりやすい傾向がありますが、それらのバランスによって左右差が決まってきます。

<あなたは多数派?少数派? みなさんも目頭側の二重に微妙に左右差がある方は多いのではないでしょうか。

なぜ平行型や末広型になるの?

二重は瞼を上げる腱膜や瞼板とまぶたの皮膚が連結することで、目を開けたときに皮膚が織り込まれてできるものでした。

しかし、目尻や目頭に関しては瞼を上げる力が加わらない部分ですので、二重は惰性で作られます。

ですので、目頭の状態によって目頭部分の二重の形が変わってくることになります。

目頭側の二重に影響してくる主な原因には

- 蒙古ヒダの強さ

- 二重の高さ

の2つがあります。

①蒙古ヒダの強さ

ご存知のように目頭には蒙古襞(ヒダ)と言って、水かきのような三日月状の皮膚のつっぱり(ヒダ)があることが多いです。

蒙古襞は赤ちゃんや子供で発達していますのでヒダがあると幼く見えます。

蒙古襞は、ヒダの横方向の皮膚に余裕はありますが、縦方向の皮膚に余裕がない状態です。

ですので、上下の皮膚が縦に引っ張られ、皮膚が黒目側に張り出してヒダとなります。

蒙古襞があると、目頭側の二重のラインが襞に引っ張られて隠れてしまい末広型になりやすくなります。

逆に蒙古襞が少ない人では平行型になりやすくなります。

②二重の高さ

二重の高さが広くなるほど平行型になりやすくなります。

平行型になるかどうかは二重の高さと蒙古襞の強さのバランスで変わってきます。

二重が蒙古襞より高く(広く)離れている場合、蒙古襞の影響から逃れ、平行のラインが出て平行型や混合型になりやすくなります。

その反対に二重の高さが蒙古襞より低いと、末広型になりやすくなります。

また、先にも書いたように、目頭や目尻部分の二重は惰性で出る部分ですので、どのような平行型の二重になるかは目頭の組織の厚みや皮膚の余裕などによっても変わってきます。

以上、なぜ平行型や末広型に分かれるのか原因が少し分かったところで、平行型にするためにはどうしたら良いか見ていきましょう。

平行型になりやすくする方法

それでは今回のテーマ、平行型にしたい場合どうしたらよいでしょうか。

上述のように目頭の二重の形は主に

- 蒙古ヒダの強さ

- 二重の高さ

の関係で決まるのでしたね。

それぞれ平行にしやすくするためには以下の方法があります。

①蒙古ヒダの強さ

⇒目頭切開で蒙古襞を除去したり、解除したりすれば蒙古ヒダの影響を減らすことが可能です。

②二重の高さ

⇒埋没法や全切開法で、目頭側の二重の幅を広くすることで蒙古襞の影響を減らして平行になりやすくすることができます。

(広すぎる二重は不自然で戻りやすくなってきます。)

ただし、それぞれの施術でも可能な範囲、適応があり、必ず平行型にできるというわけではなく、正確には“平行型にしやすくすることが可能”ということになります。

施術を組み合わせることで“さらに平行型になりやすくする”ことが可能です。

それでは、二重術や目頭切開といった施術に関して平行型にしやすくするためにはどうしたらよいのか詳しくみていきましょう!

二重術

二重術には埋没法と切開法があります。

埋没法

切らずに糸で二重を広くします。

二重術は自由に二重の形も決められると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながらそこまでコントロールできるわけでなく、二重幅のみコントロールが可能です。

前述のように単純にシュミレーションをしてできた二重の形になります。

二重幅(高さ)が蒙古ヒダより高いと平行型になりやすくなりますので、平行型をご希望の方では二重を広くすると平行になりやすくなります。

ただし、二重幅が広くなるほど無理がかかって腫れやすく戻りやすくなったり、 への字の不自然な目頭になってしまうこともありますので、二重の幅は無理せず自然な範囲で作るのが良いでしょう。

無理のない範囲で二重幅を広くしても平行型にならなさそうな場合、目頭切開で蒙古ヒダのツッパリを改善して平行型になりやすくした上で二重を広くされるのが良いと思います。

ただし、目頭を切らずに平行型にしたい方は二重を広く作るしかありません。

二重全切開法

埋没法のように目頭側の二重幅を少し広くして平行になりやすくします。

また、切開して二重を作る際、目頭側の平行にしたいライン直下の眼輪筋などの厚みをしっかり除去して平行のラインを出しやすくし、ラインより低い部分(まつ毛側)の眼輪筋はしっかり温存することで、末広のラインを出にくくします。

目頭切開

目頭切開をして蒙古襞を除去したり、ツッパリを解除してあげれば平行型になりやすくすることができます。

ただし、目頭切開の主目的は平行型にすることでなく、蒙古襞を解除して目の幅を広くするものです。

基本的には、蒙古襞があって離れ目の方に行なう手術です。

蒙古襞がない方では目頭切開はできません。

また、もともと目の間の幅が狭い方の場合、目の間の幅がさらに狭くなり目が寄って不自然になりますのでおすすめできません。

目頭切開では、蒙古襞を減らすことで目に幅が出て目が華やかになります。

良い表現で言うと大人っぽく華やかになりますが、その反面、人によってはきつく見えたり老けて見えやすくなるケースもありますので、きつい目の方や老け顔の方では注意が必要です。

逆に蒙古襞があると目が小さく見え華やかさはなくなりますが、幼なくかわいらしく見えます。

目頭切開はかわいい系の目をきれい形の目に変えるような施術とも言えます。

二重術の場合はその方の潜在的な二重を癖付けしていくような施術ですが、目頭切開の場合、その方の目の形(個性)を変えていく手術ですのでパッと見の印象が変わりやすい施術と言えます。

経過と共に目立ちにくくなるとはいえ傷も残ります。

後悔しても傷跡は消えることはありません。

お手軽にできる施術ではないので、総合的に考えて慎重に判断する必要があります。

さて、目頭切開の種類には主に

・単純法

・W形成(内田法)

・Z形成

・リドレープ法

などがありますが、他にも様々な方法があります。

以下にそれぞれの方法の特徴を簡単に説明します。

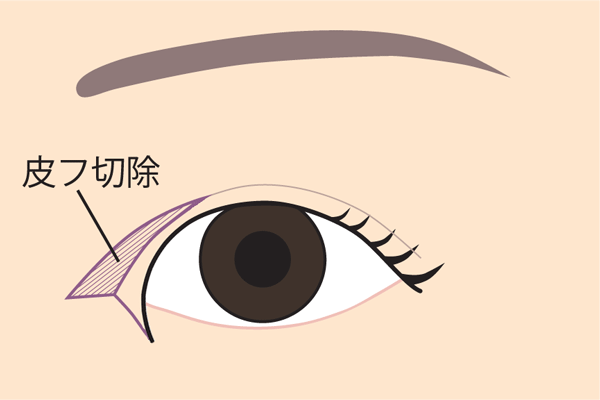

単純法、W形成(内田法)

(単純法)

(W形成(内田法))

単純法、W形成(内田法)では皮膚をカットして、蒙古襞を除去する手術になります。

W形成では、傷が拘縮したり目立ったりしにくくなるようW型のジグザグになるようにカットします。それぞれ皮膚を切除しますので、蒙古襞をしっかり除去しやすいですが、丸みのある目頭になりやすいです。瘢痕拘縮を起こして、蒙古ヒダが再発したようになることがあります。切除した皮膚は戻せないため、修正はなかなか難しくなります。

単純法では少量の蒙古襞の除去や微調整などには有用かと思います。

また、目上切開と言って単純法で蒙古ひだの上部のひだだけ切除する方法があります。

そうすると目頭側の二重幅を出しやすくすることができます。

ただ、上部の蒙古ひだ付近はへこみやすい部分なので、組織を慎重に切除しないと凹んで不自然になったり、傷が汚くなりやすいです。

目上切開はがっつりやるとひだを解除しやすいですが、一生残る汚い傷になってしまいますので、あまり欲張らないように慎重に行う必要があります。

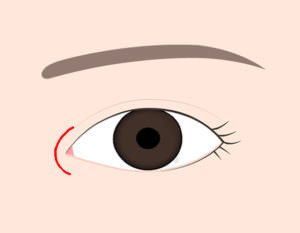

リドレープ法

リドレープ法は傷が目の下のラインに沿ってできます。

目のラインから傷が離れるほど傷は目立ちやすくなりますので、リドレープ法は傷が目立ちにくい目頭切開と言えます。

主に蒙古襞の下半分を中心に解除していくため平行型にはなりにくい目頭切開です。

下方のヒダを切除しますので、どちらかというと目頭は下方にやや広くなり三角ぽい目頭になりやすいです。

平行型にしたい方には不向きですが、目頭切開をしたい方で末広型希望の方には良い方法かもしれません。

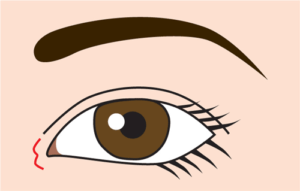

Z形成

Z形成は皮膚の切除を行わずに、三角形の皮弁を入れ替えること襞を縦方向に延長しツッパリを解除する方法です。

デザインはいろいろバリエーションがあります。Z形成は、基本的にあまり皮膚を切除しないため目頭は不自然な丸みが出ず自然なとがった目頭になりやすく、平行型も自然なラインが出やすいです。

蒙古襞は縦方向に引っ張られている状態ですので皮膚を切除せずに縦方向に余裕を出してあげるのは理にかなっているように思えます。

また、皮膚を切除した場合、組織が伸びたり、拘縮したりして後戻りすることもありますが、Z形成の場合後戻りしにくいです。

平行型にしやすくしたいならZ形成は良い方法だと思います。

蒙古襞が強い方では皮膚切除も併用して上部の蒙古ひだを切除して効果を高める方法がおすすめです。(Park法)。

なるべく平行型になるようにしたいなら、目頭切開単独で考えた場合は、Park法がおすすめです。

まとめ

なぜ平行型や末広型に分かれるのか、どうしたら平行型になりやすくなるのかなんとなく分かってもらえたでしょうか。

埋没法、二重切開法、目頭切開を行ってそれぞれ具体的に平行型になりやすくする方法を解説させてもらいました。

二重を平行型にする方法は、

①二重術で二重を広くする

②目頭切開をして蒙古ひだを解除する

③二重術と目頭切開を併用するとさらに効果的ということになります。

ということになります。

なるべく平行型にしたければ、目頭切開単独の場合は、上部の蒙古ひだを解除するZ形成Park法などの目頭切開をおこなうとよいです。

二重術で二重を広くするのと目頭切開を組み合わせるのも平行型にするには効果的です。

目頭切開と二重全切開を組み合わせることで上部の蒙古ひだをしっかり切除することができ、また、全切開で目頭側の二重幅を出しやすく中縫いすることで、ほとんどの場合平行型にすることが可能になります。

絶対平行型が良いという方は、目頭切開Z形成+二重全切開の組み合わせをお勧めします。

以上が平行型にする方法でしたが、しっかり自分の目の形や希望に合う手術を選ぶことが大切です。

目の形にはかなり個人差があり、同じ人の目でも左右で形は違っていることも多いです。

基本的に無理をすると不自然になるリスクがありますので、何が何でも平行型にするというよりは、ご自身の本来の目の形を生かして、自然な範囲で平行型にしやすくしてあげて目もとを華やかにしていくのが良いかと思います。

また、平行型にするにはどうしたら良いかという動画も作りましたのでそちらもご参考ください