20年以上の実績を持つ美容外科専門医。丁寧で繊細な施術でお客様の望む実現を目指す。 「お客様のもつ本来の美しさを引き出す」ことをモットーに「もとび」美容外科クリニックを設立。

眉下切開は医師によって術後の結果がどう変わってくるのか

作成日:2025.11.8

目次

眉下切開とは

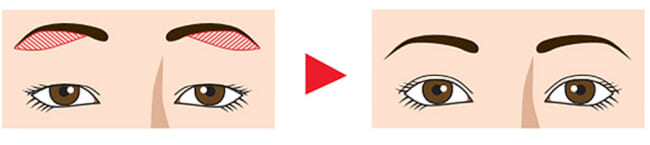

眉下切開は眉の下のたるみを紡錘形に切除して縫い合わせる単純な施術です。

たるみを切除するだけの単純な施術ですが、非常に高い効果が得られ、かつ自然です。

主な効果として

①まぶたのたるみ取って目元を軽くします。

②二重を自然な感じで広くします。

③まぶたの厚ぼったさが減ってすっきりします。

④黒目・まつ毛の生え際が見えやすくなり目が大きくなります。

等の効果があります。

基本的に眉下切開は自分でおでこで眉を上げたような変化になりますので、自然な変化になるのは当然です。

切る手術と言ってもダウンタイムも、二重全切開のように長くなく、二重埋没法と同じ1週間程度のダウンタイムですみます。

また、切開とはいえ傷は目立ちにくい部類の手術になります。

人間の傷は消えるということはありませんが、白くなってかなり目立ちにくくなりますし、眉毛に隠されて眉下の傷はかなり目立ちにくく治ることが多いです。

なので大半の方が20代や30代のお若い方が行うような手術です。

「眉下切開の傷跡を目立たなくするための工夫や秘訣」という動画でも傷について解説していますので参考になさってください。

ただ、眉下切開は単純な手術ですけれど、そのぶん奥が深い手術ですので注意が必要です。

ここで、眉下切開のリスクについてお話しします。

眉下切開のリスク

眉下切開のリスクとしては、

①傷が目立ってしまう

②縦じわができる

③くぼみ目が目立つ

④目が閉じなくなる、二重が出なくなる

⑤特に外側に二重が引っ張られ末広型が強くなる

⑥希望の変化が出ない

⑦目と眉が近づく

主なところでこの7つがあります。

眉下切開をおこなう際には、これらのリスクを減らすために、まずは、眉下切開をして良いのか適応を見極めることが大切です。

今言ったリスクが出てしまうために、眉下切開をやらない方が良いという方もいらっしゃって、そのような方に無理やり手術を行うと不自然さが出てしまいます。

そして眉下切開は皮膚を切除する手術なので元に戻すことはできません。

なので、適応を見極めるということはとても重要です。

あとは、適応があると判断された場合も、それらのリスクを減らすために工夫が必要になります。

なので、適応の判断があいまいで、リスクを減らす工夫をおこなっていないドクターに手術を任せると、満足いかない結果につながってしまう可能性が高くなってしまいます。

たとえば、傷が目立ってしまったり、縦じわやくぼみ目だったり、目が閉じなくなったり、二重が外側に変に引っ張られたように不自然になったり、効果がいまいちなどといった結果になってしまいます。

なので、眉下切開はドクター選びはとても重要になります。

さて、これから今言った7つのリスクについて、具体的にどう言うものなのか、当院ではどのように工夫しているかについてお伝えしていきます。

まず一はつ目のリスクです。

①傷が目立つ

冒頭でも話しましたが、眉下切開は傷は毛に隠されて目立ちにくくなりやすい手術のため、どこを切ったかわからなくなる方が多いです。

傷は白く残ることがあるため、すっぴんだとある程度見える方もいらっしゃいます。

ただ、メイクすればわからなくなります。

また、アートメイクでごまかすこともできます。

傷の治り方は個人差があるので絶対はないですが、一般的に眉下切開の傷は目立ちにくく治ることが多いです。

ただし、それは適切なデザインをおこなったうえで丁寧に手術をおこなった前提での話になります。

眉下切開の手術で傷を目立ちにくくするためのポイントは主なところで4つあります。

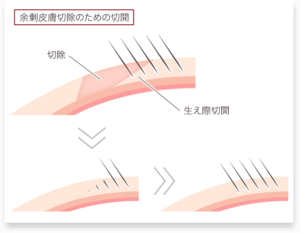

①毛包斜切開

毛根を斜めにカットしてなるべく毛根を温存します。

傷が治ると共に傷の部分から毛が生えて傷が目立ちにくくなります。

②眉下切開は眉ごと切る

特に外側は眉をやや厚く切りこんでいきます。

単純に眉の下のラインに沿って切る先生がいますがそれだと傷が眉の下にはみ出て目立ってしまいます。

眉に入り込んで、一部眉ごと切るようにデザインするのが大事です。

③デザインが重要

デザインは当然重要です。

先ほど言ったように眉の中に切開線が入ることも大切ですし、その方のたるみの状態やご希望に応じて切除幅を決めてデザインをおこなう必要があります。

適切なデザインでないと、ドッグイヤーができたり、傷に無理がかかって傷が汚くなったり、縦じわや凹みが出やすくなったり、二重がいびつになったり、目が閉じにくくなったりなどのいいろなリスクが出てきます。

当院では、たるみを引き上げて切除量を細かく確認しながら慎重にデザインし、経験上、適切な切除幅と切開ラインになるようにデザインして手術をおこなっています。

そうすることで傷を目立ちにくくするのはもちろん、他のいろいろなリスクも回避するようにしています。

④丁寧に縫合

丁寧に傷を縫い合わせるのは傷をきれいにするための基本です。

傷は外縫いを細かく丁寧に寄せるのはもちろんですが、その前の中縫いの段階でしっかりと寄せます。

中縫いでは、眼輪筋を折りたたむように引き寄せて、かつ皮膚もしっかり閉じるようにおこないます。

これにはコツがいるので、経験を多く積む中で徐々にきれいに寄せられるようになります。

外縫いをする前にしっかり傷を寄せることで、傷の離れる力を減らして傷はきれいに治りやすくなります。

逆に離れる力が加わると、傷は頑張って治ろうとして盛り上がったり、幅が広くなったりして目立ちやすくなってしまいます。

この画像を見てください。

左端はデザインはで、中縫い後は真ん中の画像、最後の皮膚の外縫いは右の画像になります。

外縫いをして仕上げをおこなう前に、中縫いでしっかり傷が寄っているのが分かります。

傷に力が加わらないときれいに治りやすくなります。

また、中縫いの際は毛根を傷つけないように丁寧に中縫いをおこなっており、縫い合わせる皮膚の方向や厚みの差をを考慮して丁寧に縫い合わせています。

中縫い直後の様子をショート動画でも出しているのでご覧ください。

動画でも中縫い直後からしっかり傷が寄っているのが分かりますね。

傷をきれいに治すために他にも細かな注意点はありますが、 当院では、主にこのような感じで傷をきれいにするため考えながら眉下切開をおこなっています。

これらの細かな配慮をせずに、単純に切って縫っているだけのドクターと配慮しているドクターではやはり仕上がりが違ってくることは想像しやすいかと思います。

②縦じわができる

次に眉下切開の2つ目のリスクについてお話しすると、縦じわができるというのがあります。

眉下切開は眉の下部分の皮膚だけを切除するので切除しない部分とのズレがどうしても出ます。

そうすると、組織のうすい目頭側などでずれによる縦じわが出やすくなります。

縦じわがでやすそうな方の場合は、目頭側のデザインを控えめに調整したり、中縫いの際にローテーションをかけて縦じわが出ないように調整しながら縫い合わせるようにします。

ただ、シュミレーションの際にかなり縦じわがでやすくて目立ってしまうような方には眉下切開はお勧めしないこともあります。

縦じわに関しても、適応の見極め、デザインや縫い方の調整が重要です。

そして、もし縦じわが出てしまった場合、なかなか修正は難しくなります。

③くぼみ目が強調される

次に3つ目のくぼみ目が強調されるといことについてお話しします。

年齢と共に目はやせていきくぼみ目になりやすくなります。 眉下切開をすると厚ぼったさが減ってすっきりするので喜ばれますが、もともとボリュームが少なく、くぼみ目傾向の方ではさらにボリュームが減ったように見えてくぼみ目が悪化するリスクがあります。

なので、くぼみ目が強い方は眉下切開をお断りすることがあります。

ただ、くぼみ目にはヒアルロン酸や脂肪注入などの治療をおこなえば改善させることができるので、くぼみ目の治療もお考えの方では眉下切開は可能です。

当院では、眉下切開適応の方でボリュームの少ない方では、眼輪筋の引き上げを調整したり、なるべく皮下脂肪は温存しながら皮膚を切除するようにしたりしています。

仮に、眉下切開でくぼみ目が悪化した場合、先ほどの注入治療で改善は可能ですので、あまり恐れることはないです。

④皮膚の取りすぎで目が閉じなくなる、二重が出なくなる

では4つ目リスク、皮膚の取りすぎで目が閉じなくなる、二重が出なくなるリスクについてお話します。

基本的に、重力のかからない寝た状態で、目が閉じる範囲で皮膚を引っ張って確認してデザインすれば、目が閉じにくくなったり、二重が出なくなるまで皮膚を取りすぎるようなことはありません。

先生によっては、開眼状態で切除幅を決めたり、決め打ちで切除幅を決めたり、攻めてたるみをとったりすることもあり、そうすると兎眼と言って目が閉じなくなってしまうことがあります。

⑤外側の二重が引っ張られ末広型

次は、5つ目の、外側の二重が引っ張られ末広型が強くなるについてです。

よく眉下切開でつり目になりませんかと聞かれますが、眉下切開で目尻の位置も目の下のラインも変わるわけではありませんので、厳密につり目になることはありません。

ただ、二重が真ん中と外側、特に外側中心に広くなるので、二重が末広型に広くなることになります。

そして、たるみは外側が強いからと言って、内側はあまり皮膚切除せず、極端に外側に偏って皮膚切除する先生の場合、外側の二重が不自然に斜め外側に引っ張られて広くなってしまいます。

時間が経つとある程度なじみますが、皮膚の切除が外側に偏りすぎると不自然に外側の二重が引っ張られて、いわゆるつり目と言われる風になってしまリスクがあります。

ただ、外側に極端に偏らずに、眉全体でたるみを切除すれば、このリスクは減らすことができます。

⑥希望の変化が出ない

では6つ目のリスクとして、希望の変化が出ないということです。

眉下切開は切除幅の見極めも大切です。

効果よりリスクを減らすことを重視するドクターの場合は、控えめな切除になってしまうので、せっかく切ったのに変化をあまり感じられないことがあります。

再手術のご相談に来られる方で、皮膚の切除量を聞くと明らかに少ない方もいらっしゃいます。

適切な切除幅の設定が重要です。

ただ、逆に切除しすぎると目が閉じなかったり、二重がつかなくなったり、傷が目立ちやすくなるなどのリスクが出てきます。

なので、その方の部位ごとのたるみ具合や、ご希望によって切除位置や幅をきちんと設定してデザインする必要があります。

眉下切開をおこなってたるみが減ると、まぶたが軽くなり、眉が安心して落ちてきます。

そうするとまた皮膚が被ってきてしまい変化を少なく感じてしまうことがあります。

眉がどの程度下がるかは読めないと言われており、しっかりたるみを切除したとしても思ったより効果が控えめな感じになることはありえます。

そのリスクは考慮した上で、リスクを減らしながら最大限たるみを切除するようにデザインすることが大切です。

あとは、デザインはみなさん同じようにするのではなく、臨機応変にその方のご希望やたるみの状態に合わせて調整しています。

基本的に眉下切開は、眉頭から眉尻まで全体的にたるみをしっかり切除します。

ですが、お客様のご希望により目に丸みを出したいご希望があれば眉の真ん中中心の切除をすることもあります。

また、たるみが外側だけに限局していたり、外側のたるみをメインで改善したいご希望があったりすれば、外側だけ切除することもあります。

⑦目と眉が近づく

最後に7つ目のリスク、目と眉が近づくということについてお話しします。

もともと眉を上げる癖が強い方や年齢と共に額もたるんできている方では、眉下切開をしてまぶたが軽くなると、眉を上げる必要がなくなって眉がかなり落ちて来て目と眉が想定以上に近くなってしまうリスクがあります。

目と眉が近くなりすぎると藪にらみの目のようになって不自然になると言われています。

なので、適応を見極めずに眉下切開をおこなうと、目と眉が近付きすぎてきつく見えてしまう可能性があります。

額にたるみがあって、眉の挙上癖が強い方で、目と眉が近めの方では、眉下切開をお勧めしないこともあります。

そういう方では、眉自体を上げる手術、つまりおでこのたるみを取る前に額リフトなどの手術をおすすめすることもあります。

ただ、額のたるみがあまりなく、眉の挙上癖があまりなかったりする場合では、もともと目と眉が近めの方でも特に問題なく眉下切開をおこなう方も多いです。

眉下切開をおこなった場合、目と眉が近づくと言われていますが、ダイレクトに近づくというよりたるみが減って目が大きくなることで目と眉の距離が近く見えるということも多いです。

その場合、実際の眉と目の位置自体はそれほど近づかないので、近づいた感じはあまり出ません。

あとは、眉に入り込んで切っていくので、眉があまりそこまで下がらない方も多いです。

なので、もともと近めの方でも眉下切開をおこなうケースも多いです。

このあたりについては「眉下切開をすると目と眉の距離が近づいて不自然になるのか検証します」という動画でも解説していますのでご参考ください。

ただ、眉下切開は、多かれ少なかれ目と眉が近づくリスクがあり、眉がどれくらい落ちるかは読まめないので、心配な方や目と眉を少しでも近づけたなくない方は眉下切開をしないほうが良いです。

そのあたりの適応・不適応をしっかり見極めるのが重要です。

以上が、眉下切開の7つのリスクでした。

なぜ、長々と眉下切開のリスクのお話をしたかというと、 不適切に眉下切開をおこなうと今話したリスクが出てしまうよと言うことなんですね。

眉下切開は眉の下を切ってたるみを取る単純な手術なので、今では多くのドクターがおこなっていますが、いろいろなリスクを考えながら適応を見極めて工夫して手術をおこなわないと不満足な結果になってしまう可能性があります。

まとめ

さて、今回のテーマの、医師によって眉下切開の術後の結果が変わってきてしまうか問うことについてお分かりいただけましたでしょうか。

最近ではたくさんのドクターがおこなっている眉下切開ですが、リスクに対する意識次第で術後の結果に大きな差が出てしまうリスクということになります。

今回、眉下切開のリスクをお話ししましたが、もちろん気を付けても100%防げるものではありません。

先ほどお話ししたように、 眉がどう落ちるか正確に読めず、正確な眉下切開のシュミレーションはできないという特性がある以上、どんなに上手な先生であっても避けられないリスクというのはあります。

なので、しっかりとリスクを了解した上で手術を考えていただく必要があります。

ただ、眉下切開の症例が多く、きちんとリスクを意識して丁寧に手術をおこなっているドクターにお願いすれば、不必要なリスクを取らないかと思います。

どの手術も同様かとは思いますが、リスクをしっかり確認して、ドクター選びを慎重におこなっていただければ満足する結果につながりやすいと思います。

当院では眉下切開をする際にいろいろなリスクに対して工夫しながら手術をおこなっていますので是非ご相談いただければと思います。

また、もし眉下切開をした後で傷が目立つ、変化が足りないと言った場合、適応があれば修正が可能ですので、手術の結果にご満足いただけない方もご相談ください。